スマホ搭載のマイナンバーカード

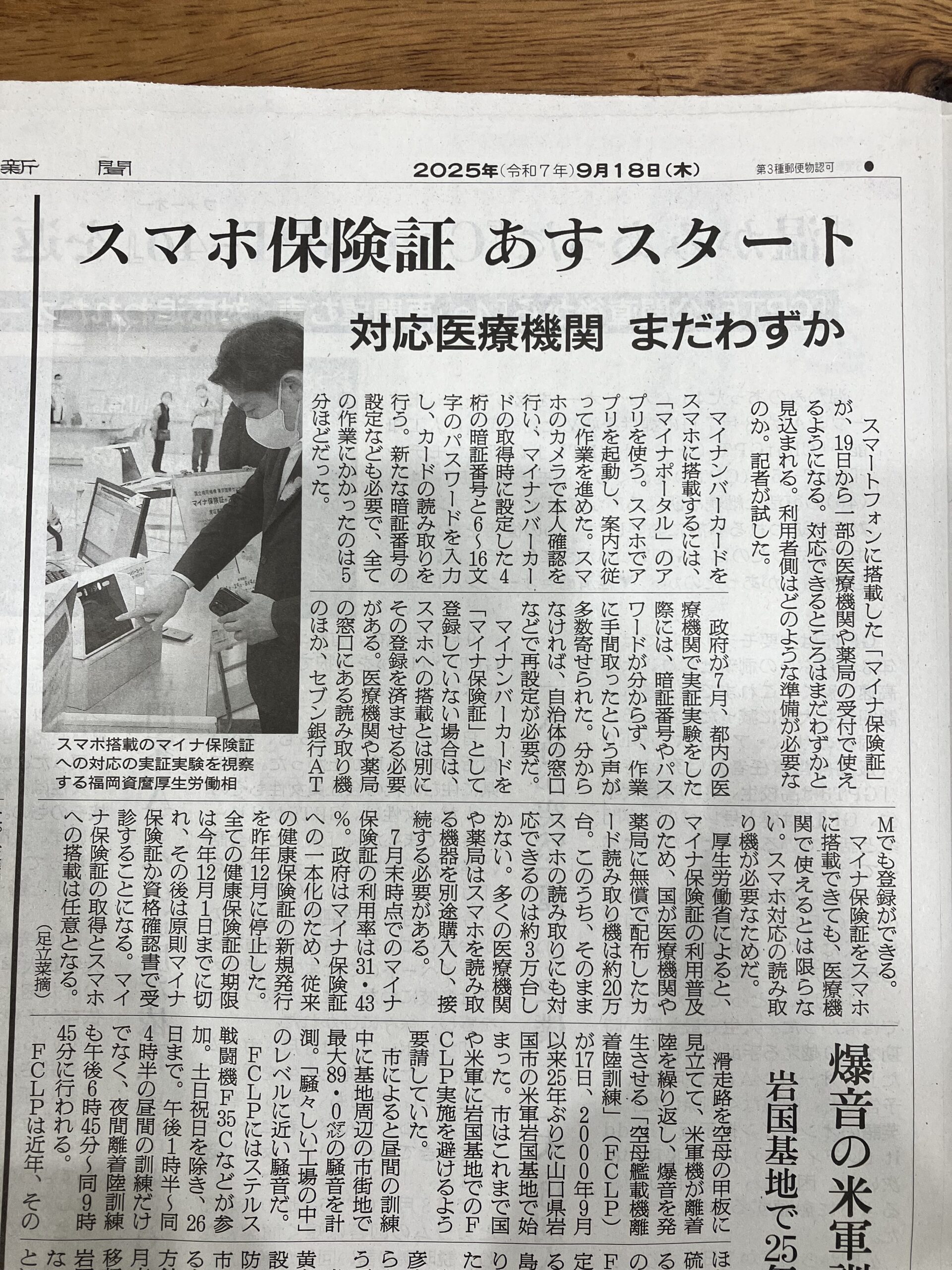

みなさんは、マイナンバーカードを医療機関で提示したことはありますか? これまでカードそのものを持ち歩く必要がありましたが、いよいよスマートフォンに搭載できるようになってきました。明日(9月19日)からは一部の医療機関で、iPhoneでもマイナンバーカードとして提示できるようになるそうです。

最近では運転免許証もスマホに入れて持ち歩けるようになり、「財布がなくても生活できる日」が少しずつ近づいているように気がしてきます。便利な時代になってきました。

とはいえ、スマホ版マイナンバーカードがすぐに万能というわけではありません。まだすべての機能が使えるわけではなく、対応している医療機関や機器も限られています。これから少しずつ拡大していく段階となっています。

手続きのデジタル化は、医療の場面だけでなく生活の中でも進んでいます。たとえば引っ越しの際の転入・転出届。以前は役所の窓口に出向いて行列に並ぶのが当たり前でしたが、申請内容によっては、オンラインで済ませられるケースも増えているそうです。待ち時間が減り、生活の手間がぐっと減るのはありがたいですよね。

医療現場での活用方法

医療の現場ではまだまだマイナンバーカードの利用は広がりきっていません。当院の実績として、患者さんの中で実際にカードを提示してくださるのは全体の3割ほど。思ったよりも少ない数字かもしれません。

でも、ここに少し面白いポイントがあります。カードを提示されない方でも、診療中に「他の病院での投薬情報を確認してもよいですか?」とお尋ねすると、ほとんどの方が迷うことなく「お願いします」と快く同意してくださいます。つまり「情報提供そのものを拒否している」わけではないのです。

多くの場合、「どう操作すればよいのかわからない」「そもそもカード提示や医療情報共有同意の意味を知らなかった」という理由が中心です。裏を返せば、マイナンバーカードの意義が社会に浸透すれば、もっと多くの方が自然に活用できるようになる、ということだと思います。

医療情報を共有できるようになると、患者さんにとっても大きなメリットがあります。他院での検査データやお薬の情報をスムーズに確認できれば、重複した検査や不要な処方を避けられますし、緊急時にも迅速な対応が可能になります。私たち医療者にとっても診断や治療の精度が上がるため、より安心・安全な医療を提供できるようになるのです。このことは、日々の診療の中で常に感じています。

便利以上の意味

マイナンバーカードをスマホに入れることは、単なる「便利」以上の意味があります。財布を持ち歩かなくてもいい未来に近づくと同時に、医療の現場では患者さん一人ひとりの健康を守るための重要な仕組みにもなり得ます。

今はまだスタートしたばかりで、使い勝手に戸惑うことも多いかもしれません。でも、数年後には当たり前のようにスマホで提示し、全国どこでも安心して医療を受けられる時代になっているのかもしれませんね。

私たちも日々の診療の中で、この新しい仕組みをうまく取り入れていきたいと思っています。患者さんにとってもメリットを感じてもらえるように、一歩ずつ一緒に慣れていければと考えています。